공부하기_아기곰님 글 필사_작성일 2024.08.30

https://blog.naver.com/a-cute-bear

아기곰의 부동산 산책 : 네이버 블로그

『부동산 컬럼니스트』 『재테크 컨설턴트』 - 저서 - How to Make Big Money(2003) / 100년후에도 변하지 않는 부자되는 지혜(2005) / How to be Rich (2005) / 부동산 비타민 (2007) / 재테크 불변의 법칙 (2017) / 재

blog.naver.com

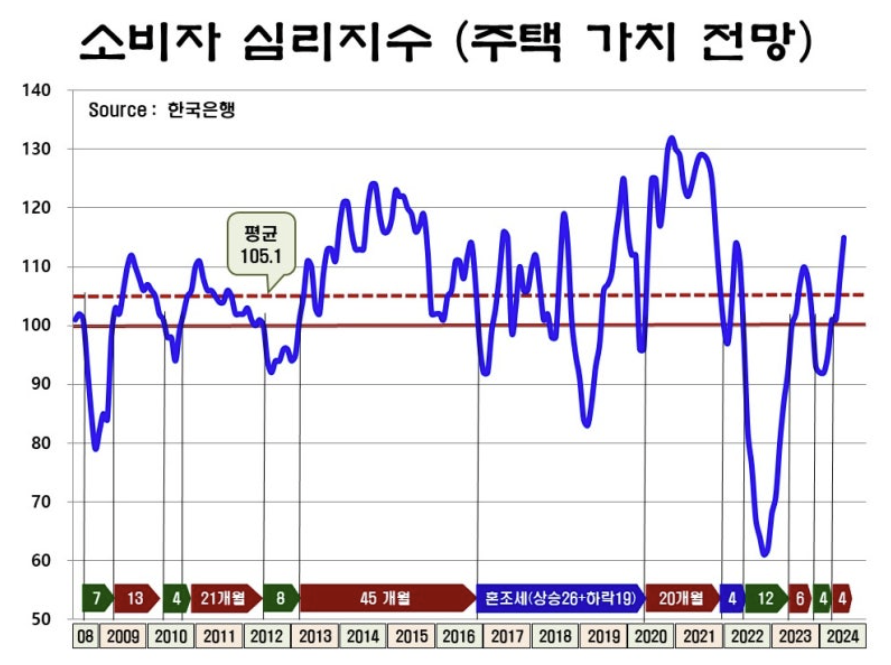

지난겨울 차갑게 식었던 주택투자 심리가 살아나고 있다. 한국은행에 따르면 2024년 7월 기준으로 소비자 심리지수 중에서 주택 가치 전망 지수는 115를 기록했다고 한다. 이 지수가 100을 넘으면 1년 후에 집값이 오를 것이라고 생각하는 사람들이 많다는 뜻이고, 100 미만이면 집값이 떨어질 것이라고 생각하는 사람들이 많다는 뜻이다.

그런데 올해 3월까지만 해도 95에 불과했던 이 지수가 4월과 5월에 101로 보합세를 이루다, 6월부터는 완연한 상승세를 그리고 있다. 연초에 92까지 떨어졌던 것에비하면 몇 달 사이에 시장 분위기가 완전히 달라지고 있음을 알 수 있다.

특히 6월과 7월 지수는 각각 전 달에 비해 7포인트나 지수가 상승하는 등 강력한 상승세를 보이고 있다. 이는 역대 평균치인 1015.1을 상회하는 수준이기도 하다.

세부적으로 살펴보면, 소득 수준에 따른 투자심리 차이는 크지 않은 것으로 조사되었다. 소득이 높을수록 투자심리가 긍정적이고, 소득이 낮을수록 부정적일 것 같지만, 현실은 전혀 그렇지 않다. 7월에 투자심리가 가장 낙관적인 계층은 소득 100만 원 미만과 200~300만 원인 계층이고, 가장 부정적인 계층은 400~500만 원인 계층이다.

그런데 6월에 투자심리가 가장 낙관적인 계층은 소득 100~200만원인 계층이고, 가장 부정적인 계층은 400~500만 원인계층이었다. 5월에 가장 부정적인 계층이 (조사 분류상 가장 고소득층인) 500만 원 이상 소득 계층이었고, 4월에는 (조사 분류상 가장 저소득층인) 100만 원 미만 계층이었다. 이렇듯 조사 결과가 일관성이 없어 보이는 것은 소득과 투자 심리 간의 연관성이 크지 않다는 것을 의미한다.

지역별로 보면 주택 매매 본격적인 상승기에 들어선 서울 지역은 119로 강세를 보이고 있고, 집값이 아직 하락 중인 6대 광역시나 기타 도시는 114로 역시 강세를 보이고 있다. 그 격차가 5포인트에 불과하다. 투자 심리와 지역간의 상관관계가 크지 않다는 것을 의미한다.

하지만 소득이나 지역별로 투자 심리에 차이가 크지 않은 것과 달리 연령대별로는 차이가 크다. 지난 몇 년간 주택 시장에서 비관적인 심리를 가지고 있는 연령층은 50대이고, 낙관적인 심리를 가지고 있는 연령층은 30대이다.

7월 조사에서도 30대는 115으로 상승에 대한 강력한 확신을 가지고 있는 것으로 보인다. 지난 몇 년간 주택 신규 매수자 중에서 30대의 비중이 꾸준히 늘어나고 있는 현상과 무관하지 않다.

장기적으로 보아도 30대 낙관론, 50대 비관론의 구도가 확연히 나타난다. 2021년 1월부터 올해 7월까지 3년 7개월 동안 30대의 평균 투자 심리는 107.0인데 비해, 50대는 96.9에 그쳤다. 30대는 집값이 오를 것이라고 생각하지만, 50대는 집값이 떨어질 것이라고 생각하는 것이다.

또 하나의 흥미로운 점은 30대에 비해 50대의 투자 심리 변동 폭이 크다는 점이다. 개인별로 편차는 있지만, 인간은 누구나 '탐욕'과 '공포'에 의해 지배된다. 이런 이유로 집값이나 주가가 오를 때는 탐욕을 주체하지 못하고 추격 매수에 나서게 되고, 집갑싱나 주가가 떨어질 때는 공포를 이기지 못하여 소중한 자산을 헐값에 팔아 치우게 된다. 이런 '탐욕'과 '공포'는 인간의 본성이라 하겠다. 특히 '공포'라는 감정은 미지의 위험으로부터 자신과 자신의 종족을 지키기 위한 보호 본능에서 기인한 것으로, 원시 시대부터 인간을 지배했던 감정이다.

하지만 투자의 세계에서 '고수'와 '하수'의 차이는 이러한 본능을 얼마나 이성적으로 제어할 수 있는가의 차이라고 할 수 있다. 극단적으로 말해 투자심리의 편차가 클수록 하수, 편차가 적을수록 고수라 할 수 있다.

위 표에서 볼 수 있듯이 30대보다는 50대의 투자심리 편차가 더 크다. 2022년 1월부터 6월까지 쵠근 30개월 기간을 분석해 보면 30대 투자심리의 평균값과 월별지수 간의 이격도는 10.5 정도이지만 50대의 경우는 14.3이나 된다. 30대에 비해 50대가 '탐욕'과 '공포'에 더 많이 지배당하고 있다는 것을 의미한다.

그런데 위 표에서 볼 수 있듯이 투자심리가 좋아질 때는 30대나 50대 간의 차이가 크지않다. 심지어 2022년 5월과 같이 50대의 투자 심리가 더 높았던 적도 있다. 투자심리가 좋았던 2022년 4월, 2023년 7월, 이번 달 2024년 7월에는 30대나 50대 간의 차이가 3포인트에 불과하다.

하지만 투자심리가 나빠질 때는 30대와 50대의 편차가 커진다. 투자심리가 나빴던 2022년 9월에는 30대나 50대 간의 차이가 23포인트나 되고 2023년 12월에도 그 차이는 16포인트에 달한다.

30대에 비해 50대의 투자심리가 급격하게 무너지는 현상이 반복되 있는 것이다. 50대가 30대에 비해 '공포'라는 감정에 더 휘둘리는 것을 의미한다.

애 이런 현상이 나타났을까? 여러가지 원인이 복합적으로 적용한 것으로 추정되지만 가장 의심스러운 것은 50대의 경우, 유튜브에 과몰입된 것으로 보인다. 유튜브의 경우 어떤 특정 콘텐츠를 자주 보게 되면, 유튜브 알고리즘이 비슷한 콘텐츠를 계속 보여주기 때문에 본인도 모르는 사이에 세상에 대한 편견이 형성되는 문제점이 있다. 특정한 주장을 펼치는 콘텐츠만 계속 보게 되면, 그것이 세상의 전부인양 착각하게 되는 것이다.

같은 50대라도 과거에는 투자심리가 극단적으로 요동치는 현상이 거의 없었는데, 지난 몇 년간 이런 현상이 점점 심해지고 있다. 문제는 이런 것이 심해지면 같은 상황이라도 왜곡해서 판단하게 된다. 그런데 투자의 세계에서 이러한 잘못된 판단이 바로 손실로 이어진다.

음모론이든 비관론이든 본인이 어떤 정보를 신뢰하고, 어떤 경로를 통해 정보나 지식을 얻을 것인지는 100% 본인의 선택이다. 하지만 그 선택에 대해 본인이 책임져야 한다는 것을 잊지 말아야 한다. 투자의 세계에서는 본인의 선택이 본인의 수익과 직결됨을 잊지 말아야 한다.

그러므로 시장 상황을 객관적으로 판단하기 위해서는 특정 주장에 과몰입하기보다는 정부나 공공기관에서 공식적으로 발간하는 통계를 주기적으로 찾아복, 이를 분석하는 습관을 키우는 것이 좋다.

이런 정보를 찾기도 어렵고, 그 정보가 어떤 의미를 가진 것인지 알기 어려운 사람이라면 좋은 강의를 찾아 꾸준히 공부하는 것이 객관적으로 시장을 보는 능력을 키우는 방법이라 하겠다.