공부하기_아기곰님 글 필사_작성일 2022.05.04.

https://blog.naver.com/a-cute-bear

아기곰의 부동산 산책 : 네이버 블로그

『부동산 컬럼니스트』 『재테크 컨설턴트』 - 저서 - How to Make Big Money(2003) / 100년후에도 변하지 않는 부자되는 지혜(2005) / How to be Rich (2005) / 부동산 비타민 (2007) / 재테크 불변의 법칙 (2017) / 재

blog.naver.com

집값이 가전제품 가격 수준이라면 누구나 집을 쉽게 살 수 있겠지만 그런 일은 현실의 세계에서는 일어나지 않는다. 현재 집값이 많이 올라서 그런 것이 아니라 과거에도 그러했고 다른 나라도 예외는 아니다. 동서고금을 통해 개인이 소유할 수 있는 자산 중 가장 비싼 것이 바로 집이기 때문이다.

그러면 이렇게 비싼 집을 개인이 살 수 있는 방법은 무엇일까? 첫 번째 방법은 가처분소득을 차곡차곡 모아 집을 사는 방법이다. 부모님 세대에 집을 산 사람들은 대부분 이 방법을 쓸 수밖에 없었다. 문제는 자산이 모일 때까지 상당 기간을 세입자 상태로 있어야 하기 때문에 주거 안정이 되지 않는다는 것과 자산을 모으는 속도가 집값 상승 속도보다 늦게 되면 내 집 마련은 영영 불가능해질 수 있다는 것이다.

그러므로 이런 문제를 해결하고자 사람들은 두 번째 방법을 생각해 내게 되었다. 집값의 일부를 금융기관에서 대출을 받아서 내집마련 시기를 앞당기는 방법이다. 과거 부모님 세대에서는 빚을 지는 것, 특히 빚을 내면서까지 집을 사는 것을 부정적으로 생각했다. 하지만 대부분의 선진국에서는 대출을 받아 집을 사는 것이 당연한 관행으로 굳어져 있다. 오히려 젊은 사람이 100% 자기 돈으로 집을 사는 경우는 드물어서 세무 당국의 주목을 받기까지 한다.

이런 이유로 선진국에서는 모기지 대출(mortgage loan)이 일반화되어 있는데, 일반적으로 30년 고정이자 방식이 일반적이다. 20대 중반에 직장 생활을 시작하고, 결혼을 하면서 내 집 마련을 한 후, 30년 동안 원금과 이자를 갚아 나가면 50대 중반에는 100% 본인 소유 집이 되는 것이다. 그러면 그 집을 담보로 역모기지 대출을 받아서 노후 생활을 누리는 것이 선진국 중산층의 일발적인 모습이다.

결국 대출이란 미래에 벌어들일 소득을 현재의 자산으로 바꾸는 행위라 하겠다. 다시 말해 대출 이자보다 집값 상승률이 높다면 대출을 끼고 집을 일찍 살수록 유리한 것이다.

그런데 대출이 이런 긍정적인 효과만 있는 것이 아니다. 개인의 입장에서는 내집마련 시기를 당긴다는 것은 자산 형성에 유리한 일이지만 나라 전체로 보면 매수세가 늘어나면서 집값 상승의 원인으로 작용하게 된다. 이런 이유로 정부에서는 대출 규제를 통해 시중의 유동성이 주택 시장을 자극하지 않도록 관리하는 것이다.

문제는 대출 규제를 통해 집값을 잡아야 한다는 목적은 이해되지만 그 수단이 마땅치 않다는 것이다. 다시 말해 주택 시장으로 들어가는 유동성을 관리하여 집값을 잡겠다는 목적 자체야 뭐라도 할 수 없지만 그 수단인 LTV 규제나 DTI 규제는 또 다른 부작용을 가져온다는 것이다.

예를 들어 담보물의 가치에 따라 대출금을 제한하는 LTV(Loan To Value)를 지금보다 더 낮출 경우, 무주택자가 집을 사기는 더 어려워진다. 다주택자와의 경쟁에서 밀려나기 때문이다. 다주택자의 경우 전세를 끼고 집을 사기 때문에 현실적으로 대출이 나오지 않는다. 전세가 끼어 있는 집에 후순위로 대출을 해줄 금융회사도 적고, 반대로 대출이 많이 끼어 있는 집에 전세 계약할 세입자도 없기 때문이다. 그런데 kb국민은행에 따르면 2022년 4월 말 기준으로 우리나라 아파트의 평균 전세가 비율은 66.3%이다. 10억 원짜리 아파트가 있다고 하면 전세금이 6억 6300만 원이라는 뜻이니, 전세를 끼고 사는 다주택자 입장에서는 3억 3700만 원만 있으면 된다.

그런데 실거주 목적으로 집을 사려는 무주택자의 입장에서는 LTV가 전세가 비율보다 낮으면 다주택자보다 더 많은 자금이 있어야 집을 살 수 있게 된다. 예를 들어 정부에서 대출 규제를 강화하여 LTV를 40%로 낮춘다고 하면, 대출을 4억 원 밖에 해주지 않는다는 의미이므로 무주택자는 본인이 6억 원을 조달해야 10억 원짜리 집을 살 수 있는 것이다. (3억 3700만 원만 조달해도 10억 원짜리 집을 살 수 있는) 다주택자보다 자금 조달 측면에서 불리하다는 뜻이다.

더구나 차주의 상환 능력에 따라 대출 한도의 제한을 두는 DTI(Debt To lncome) 규제를 강화할 경우, 소득이 낮은 서민은 대출을 받을 가능성이 상당히 낮아진다. 소득에 비례하여 대출금을 제한하기 때문이다. DTI 규제라는 것이 고소득자에게는 대출을 많이 해주고, 저소득자에게는 대출을 적게 해주는 규제라는 점을 감안하면 가장 반서민적 규제라 하겠다. 대출 규제는 돈이 많은 부자들에 대한 규제가 아니다. 집을 살 돈이 부족해 대출이 필요한 서민이나 자산 형성이 안된 젊은 계층에 대한 직접적인 규제이다.

여기에 딜레마가 있는 것이다. 다시 말해 자기 자본이 적은 서민이나 아직 자산 형성이 덜 된 젊은 층의 내집마련을 돕기 위해 대출 규제를 완화하면 집값이 상승하고, 이를 막고자 대출 규제를 강화하면 서민이나 젊은 층의 내 집 마련 기회를 박탈하게 되는 것이다.

그런데 생각을 바꾸면 이 딜레마는 쉽게 결론 낼 수 있다. 대출 규제 완화 문제가 "집값 안정이 우선이냐" 아니면 "서민층의 내집마련 지원이 우선이냐"의 이슈처럼 보이지만, 집값 안정의 원래 목적이 서민층이나 청년 계층의 내 집 마련을 도와주기 위한 것임을 상기할 필요가 있다. 다시 말해 대출 규제를 통해 집값을 잡는다고 해도 그것 때문에 서민층이나 청년 계층의 내 집 마련이 더 어려워진다면 아무 의미가 없다는 뜻이다. 결론적으로 말해 대출 규제를 통해 집값을 잡으려는 의도는 처음부터 논리적 모순을 가지고 출발한 것이다.

집값의 향방을 100% 시장에만 맡겨 두는 선진국의 입장에서는 이런 모습이 없지만, '집값 안정'을 주택 정책의 주요 목표로 삼는 우리나라의 경우는 대출 규제를 그 수단으로 삼을 경우 이처럼 심각한 딜레마에 빠지게 된다.

그럼 선진국에서는 대출 한도를 어떻게 조절할까? 정부의 개입을 줄이고 은행의 자율에 맡기는 원칙하에, LTV를 이자율에 연동하고 있다. 다시 말해 LTV가 높다면 은행의 리스크가 커지므로 높은 이자율을 요구하고, LTV가 낮다면 낮은 이자율을 은행에서 제시한다.

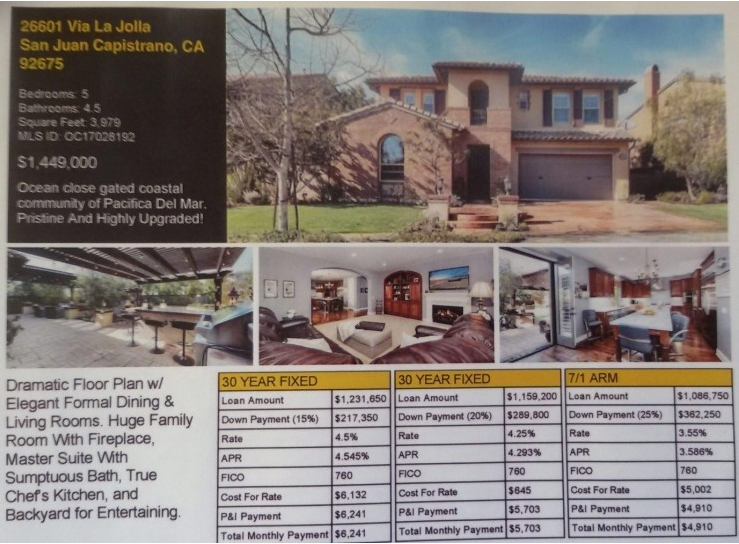

아래 사진은 미국의 부동산 광고를 2년 전에 찍은 것이다.

LTV가 85%라면 이자율이 4.5%, LTV가 80%라면 이자율이 4.25%라고 나온다. 서브프라임 사태 때, 대출 때문에 문제가 많았어도 아직도 집값의 85%는 대출이 나온다고 할 수 있다. 다만 그러려면 다른 사람보다 더 많은 이자를 내야 하는 것이다.

이를 살펴보면 우리나라 대출 규제 완화 방향이 보인다. 2주택자 이상 소유자에 대한 대출 규제를 풀 필요까지는 없지만, 무주택자나 갈아타기 하려는 1 주택자의 경우는 지금보다 대출 규제를 상당한 수준으로 풀어서 내 집 마련이나 갈아타기를 하는데 도움을 줘야 한다.

2021년 12월 말 기준으로 미국 주택담보 대출의 연체율은 2.33%이고, 우리나라 주담대의 연체율은 0.10%이다. 우리나라 주택담보 대출 연체율이 미국보다 23분의 1 밖에 되지 않을 정도로 안전하다는 뜻이고, 현재의 대출 규제를 조금 풀어도 문제가 될 소지가 적다는 뜻이다. 이를 통해 무주택자는 내 집 마련을 하는 것이고, 1 주택자는 더 나은 집으로 갈아타기 할 수 있는 것이다. 소위 주거 사다리가 복원되는 것이다.

대출 규제를 통해 집값 안정과 서민층 내집마련 지원이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 방법은 없다. 이 때문에 전자를 강조할수록 서민층의 내 집 마련 꿈은 점점 멀어지는 것이다. 전자는 후자를 쉽게 달성하기 위한 수단이지 목적 그 자체가 결코 아니다. 새 정부에서는 목적과 수단을 혼동하는 일은 없어야 할 것이다.